被地光烧焦的青椒,支撑起双腿的木头架子,救助过丹麦女士的三件衣物……这些宝贵的老物件,见证了唐山地震历史。为弘扬唐山抗震精神,近日,在河北出版传媒集团主办的“全民阅读·周末读书分享会”上,唐山学院马克思主义学院骨干教师佟敏育做客唐山书城,开展了主题为“历史的镜子——以抗震文物讲述唐山故事”的分享会,带领在场读者们回望历史,展望未来。

佟敏育

本次活动由唐山市社会科学界联合会、中共唐山市委讲师团、唐山学院马克思主义学院、唐山市新华书店、唐山抗震纪念馆、中国唐山抗震博物馆主办,唐山市金融学会、唐山市创新教育研究会、唐山市冀东革命史研究会协办。

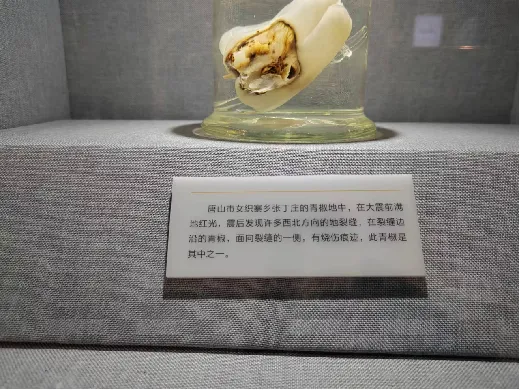

被地光烧焦的青椒

1976年7月28日凌晨3:42,河北省唐山市丰南区一带发生里氏7.8级大地震,伤亡严重,这座百万人口的重工业城市几乎被夷为平地。佟敏育为在场小读者介绍了当年地震造成的破坏:“唐山抗震纪念馆里有一个在大地震中被地光烧焦了的青椒标本,直观地展示了地震的破坏程度。这颗青椒产自唐山市女织寨乡张丁庄的青椒地,震后这片青椒地附近出现了许多西北方向的地裂缝,距离裂缝近的青椒由于受到地光灼烧,就产生了黑色焦痕。”

“为什么这只青椒是白色的呢?”佟敏育解释道,这只青椒以前的确是翠绿色的,由于长时间浸泡在福尔马林溶液中,随着时间的推移,整只青椒除被地光烧灼的边缘仍旧是黑色的,其余部分就变成了白色。

支撑双腿的木头架子

佟敏育还为在场读者展示了另一件抗震文物,她指着一张木头架子的照片问:“哪位小朋友知道这个是做什么用的?”小读者们有说是椅子的,也有说是残障人士的义肢的。其实这个木架子曾经属于因唐山大地震而截瘫的陈素芝。

因为地震,她才20多岁便不能走路,父亲就用木头架子给她做了一双“腿”,她还尝试着把竹板绑在腿上,扶着架子练习“走路”。后来烧火、做饭、洗衣、喂牛、收秋……她样样不落,还与大她三岁的王立好组建了家庭。

唐山学院特聘教授、河北省政协委员、高级记者葛昌秋曾在2004年采访过陈素芝,2021年他重又回访,发现那个结婚初只有20块钱和半缸麦子的家庭,现在家用电器一应俱全。婚后有了两个女儿的陈素芝,如今已经“升级”为姥姥了。她说:“自己的日子自己过,不能总指望别人。”年纪稍大些后,她就改用轮椅出行,这个木架子也被葛昌秋和河北政协委员王志成出资购得并捐赠给唐山抗震纪念馆。

给外国友人的三件衣物

“唐山抗震纪念馆里还有一套回流文物,大家看这双塑料凉鞋和这套布军装,这么一套衣物怎么就成文物了呢?”佟敏育说,地震发生前,丹麦女士麦尔莎跟随旅行团来唐山,就住在凤凰山脚下的唐山市第一招待所。地震发生时,麦尔莎被埋在了废墟里。在这危急时刻,唐山市外事办公室的赵凤鸣、李宝仓组织群众对她进行了施救,还送给她衣服蔽体。2005年,麦尔沙再次回到唐山,将这套珍藏了近30年的衣物捐赠给唐山抗震纪念馆。

葛昌秋也出席了本次活动,活动最后,他提醒在场读者要铭记“公而忘私,患难与共,百折不挠,勇往直前”的唐山抗震精神。也正是在这种精神的支撑下,唐山得以重建和恢复。如今唐山港货物吞吐量居世界第二,机器人“兵团”成城市新名片,减隔震设备、无人机、救援机器人等高科技设备也相继被研发出来助力防震减灾工作。唐山在地震科学基础理论、应用技术和方法等方面取得的一系列重要进展,为人民群众生命财产安全构建起一道坚固防线。