近日,河北教育出版社新书《燕赵秀林丛书·文学卷》作品研讨会在北京召开。会上,沈阳师范大学教授、中国文化与文学研究所副所长、中国当代文学研究会副会长贺绍俊,中国作家协会小说委员会副主任潘凯雄等11位知名评论家,围绕丛书的11部作品,展开了深入而细致的一对一研讨。

“秀林”之名,灵感源自雄安新区的“千年秀林”,它不仅承载着鲜明的河北印记,更跨越时空,寓意深远。作为河北省中青年文艺人才“秀林计划”的重要组成部分,《燕赵秀林丛书·文学卷》的编辑出版工作,在河北省委宣传部的指导下,由省文联、省作协、河北教育出版社通力合作完成。丛书旨在推出一批代表河北省优秀中青年作家水平的作品,努力推动更多优秀中青年人才脱颖而出,在新时代的文艺道路上挑大梁、当主角。

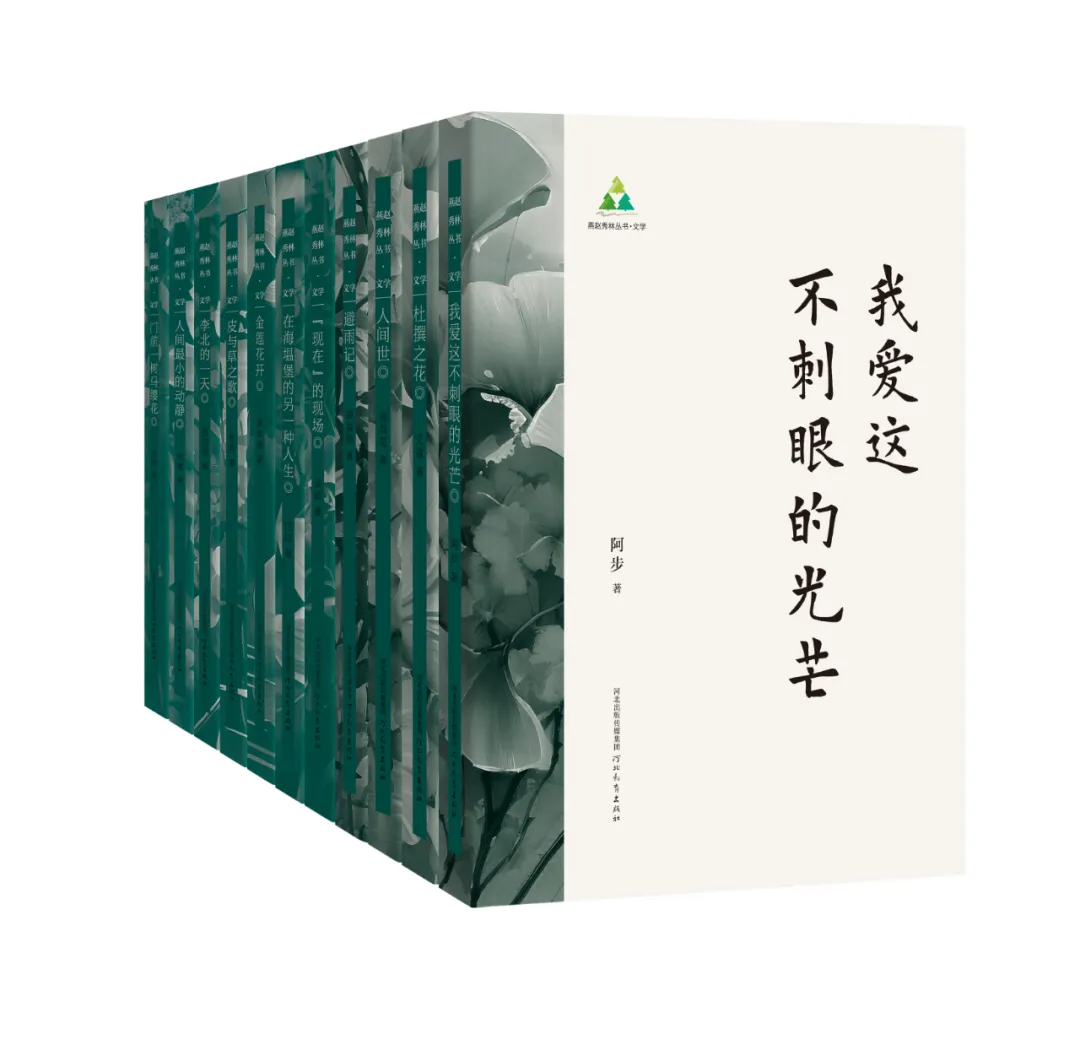

丛书收录了河北省11位优秀青年作家(贾若萱、张敦、焦冲、四四、裴福刚、艾蔻、高英英、阿步、吴媛、黄军峰、刘厦)的代表性作品集,这11部作品体现了河北青年作家对城市生活、人与自然、当代青年、个体命运等诸多题材的关注,展现了青年文学冀军在作品构建和叙事技巧中的大胆探索和锐意创新。

《燕赵秀林丛书·文学卷》是“秀林计划”火热实践的生动印证,也是燕赵秀林丛书项目的开端之作。在丛书编校过程中,作者和编辑以高度负责的态度通力合作,认真核查,严把导向关,对内容进行深度编辑与优化。

“责任编辑积极与作者沟通,共同对情节跳跃、逻辑不严密的内容进行调整,在保持正确导向的同时,让内容更加圆融饱满,赋予文本更丰富的艺术表达空间。”河北教育出版社相关负责人回顾了丛书出版的历程,并表达了将其打造成具有广泛影响力的文学出版工程,逐步形成长销、畅销书品牌效应的愿望。

小说集《李北的一天》收录了“90后”作家贾若萱的7篇中短篇小说。作品以“边缘人”为主人公,用丰满的形象性给读者带来了一种新的视野和异质性的写作信息。

张敦的《皮与草之歌》由5个短篇小说和3个中篇小说组成,写的都是发生在作者老家河北枣强的故事,那里的人们主要从事鞣制皮草和种植庄稼两种营生——“皮与草”是他们生活的全部,也恰恰是他们自身的隐喻。

《门前一树马缨花》收录了“80后”作家焦冲的6篇中短篇小说。作者以绵密的笔触摹写人间的喜怒哀乐,在琐碎情感的细节感知和处理中体现着对世情的敏感、反讽、谅解和批判,字里行间闪耀着人性光辉,彰显出生命的尊严。

四四的小说集《在海塭堡的另一种人生》收录了8篇作品,注重文学性和思想性,主要篇目的主题倾向于表现打工者、老年人等人群的生活遭际,探寻深刻复杂的人性幽微。

裴福刚的《避雨记》收录148首诗歌,共分三辑,其中“月亮的来信”呈现生存与写作的纯粹。“耳鸣者”追问生活本质,并试图重新发现和确立自我。“东北街12号”以故乡为写作地标,展现乡村传统生活的文学风貌。

《杜撰之花》收录了艾蔻近5年创作的99首诗歌,力图将感觉与哲思、辨析与领悟、事实与梦幻,一体纳于诗歌之炉,寻找一种少有铺排与雕琢、更多颖悟与点化的表达方式。

高英英的诗集《人间世》收录了114首诗歌,以独特的口吻,对日常生活及想象进行美的短暂性捕捉,获得了诗意的充分延展,提升了美的恒久价值。整体上既大气、开阔,又朴素、矜持、风清骨峻。

《我爱这不刺眼的光芒》精选了作者阿步近十余年间创作的诗歌作品146首。这些诗歌“语言简洁、朴素,却能如醍醐灌顶,直抵灵魂。诗句中时时透露出真诚与良善的光芒,呈现给读者简约的生命方式和透彻的人生智慧”。

吴媛的《“现在”的现场》是11部作品中唯一的评论集,收录作者近年来创作发表的各类文学评论文章29篇。这些评论文章始终坚持现场导向、文本导向,从作品和现象出发,透视其中隐含的文学规律、社会本质和人性内涵。

黄军峰的报告文学集《金莲花开》收录中短篇报告文学21篇,展示了火热澎湃的现实场景、波澜壮阔的百姓生活,描摹着丰富多彩的时代画面,带给读者回眸时代变革的真实记录。

坐在轮椅上的刘厦,在她的《人间最小的动静》中,用笔聚焦农民、老人、残疾人、孩子,用亲历者的情感去感受,用旁观者的冷静去思考,让更多人听到弱者的声音,这声音是真切的存在,是生命美好、顽强的姿态。