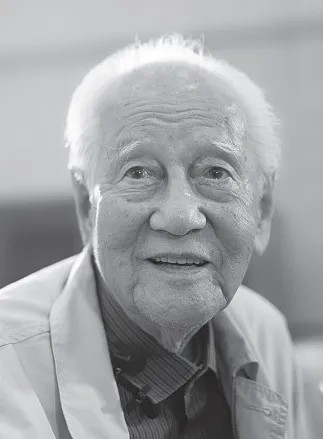

2月7日,黄旭华同志治丧工作委员会发布讣告,中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

黄旭华在研究核潜艇的岗位上,为祖国呕心沥血,献出了一生,无怨无悔!我们能享受和平与安稳,正是因为有像黄老这样的“赫赫无名”的奉献者。

今天,让我们重温黄旭华为核潜艇研制和跨越式发展奉献终身的感人故事,走进“中国核潜艇之父”的深潜人生。

黄旭华:终生报国无怨悔潜艇设计建奇功

黄旭华,中国核潜艇事业奠基人,“共和国勋章”获得者。这样一位功勋卓著的老人,却曾是亲友眼中的“不孝子”:因工作需要,他不仅隐藏真实身份,整整30年没回过家,父母不知道他在做什么,兄弟姐妹们也都骂他“忘恩负义”,就连父亲去世,也没能回去看上一眼。

30年前,他像是人间蒸发了一样。30年后,已经90多岁的老母亲得知儿子不回家的真相后,把儿孙们叫到身边说:“三哥(黄旭华)的事情,你们都要谅解!他不是不孝子,对国家的忠就是最大的孝!”

“核潜艇,一万年也要搞出来!”

1958年,为打破美苏等国对核潜艇技术的垄断,中央批准研制导弹核潜艇。可中国无一人了解相关技术。1959年10月1日,赫鲁晓夫访华,中国政府向他提出对中国核潜艇研制提供技术支持。赫鲁晓夫傲慢地回应:核潜艇技术复杂,花钱又非常多,你们中国搞不出来,只要我们苏联有了,大家建立联合舰队就可以了。

毛主席听后愤怒地站了起来,挥动着他宽大的手掌,说:“核潜艇,一万年也要搞出来!”就是这样铿锵有力的一句话,激励黄旭华把一生都奉献给了核潜艇事业。

1926年,黄旭华生于广东海丰县。父母悬壶济世,仗义疏财。看到父母的善举受人尊敬,黄旭华自小立志继承父母衣钵做个医生。可时代洪流将他的人生计划全盘打乱。小学时,七七事变爆发,沿海城市的学校大多被迫停办了。日本军队轰炸愈发频繁,每次警报一响,黄旭华和同学都被逃难的人潮裹挟着往城外的山洞跑。

年少的黄旭华开始思考:为什么日本人想登陆就登陆,想轰炸就轰炸?

为什么我们中国老百姓不能生活在自己的土地上,却要四处逃难、家破人亡?这正是因为中国太弱了,弱国就要受人家的欺凌,受人家的宰割!

黄旭华说:“我不学医了,我要造飞机、造大炮、造军舰,中国之所以弱,就是因为国防科技太落后了。”总之什么能对付敌人,他就学什么!1945年,21岁的黄旭华以第一名的成绩考入上海交通大学(前身国立交通大学)造船系。

青年时代的黄旭华

1954年,黄旭华在外国专家的指导下,设计制造出新中国第一艘扫雷艇和第一艘猎潜艇。四年后,我国核潜艇工程正式立项,黄旭华被秘密地召至北京。“1958年春的一天,研究所通知我到北京开会,我什么都没带就去了。到了北京才知道,我们不回原单位了。”和黄旭华一样被通知到北京“开会”的共有29人,都是舰船方面的专业人才,他们成立了一个代号为“19”的研究所。直到几天后,聂荣臻元帅亲自给大家开会,黄旭华才明白自己的任务是什么。

在这次会上,年轻的黄旭华被任命为核潜艇研制总工程师。就这样,他甚至都没有来得及跟父母家人告别,就孤身一人来到了北京。30年,他始终没有告诉家人工作内容;30年,只留下了一个神秘的“145”信箱……

靠算盘算出大部分的关键数据

研究核潜艇得去海上,因为机密和危险,必须远离人烟。

黄旭华回忆:“在海上奔波了几个月后,我们在黄海和东海的中国海域分别选择了一个荒凉的小岛,小岛都没有名字,只有编号,在地图上也查不到。为了保密,不通邮,不通电话,偶尔只有经过伪装的民船靠岸送给养和信件。我告别了新婚的妻子,带着团队到岛上扎下了根。”

因为保密需要,黄旭华的妻子李世英被调到了北京。从此,黄旭华一家就在父母面前“消失”了,唯一的联系方法就是一个编号为“145”的内部信箱。

黄旭华常年生活在荒岛上,条件非常艰苦。比环境更艰难的是核潜艇的研发。究竟有多难?难到所有的人根本就没见过核潜艇!

令人不敢相信的是,直到有人从国外带回两个儿童核潜艇玩具模型,团队才总算有了实物参数。通过计算、对比,玩具模型与他们搜集到的媒体资料数据吻合,这让所有人都信心大增。正是靠着拆解这两个核潜艇模型,科研队伍才坐实了资料内容。

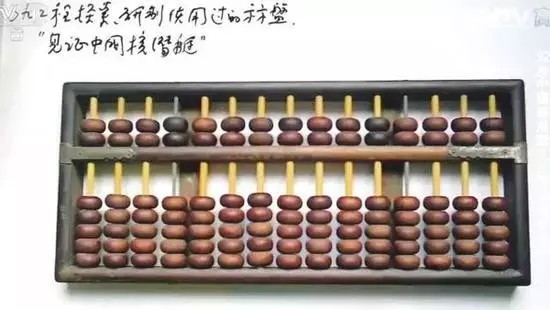

研制的每一个环节,几乎都是一次挑战。当时没有电脑,所有数据只能靠算盘和计算尺。他们常常为了一个数据,争分夺秒、日夜不停地计算。黄旭华笑言,我国第一代核潜艇的关键数据,大部分都出自他的那把算盘。

研发核潜艇时用的算盘

核潜艇是在深水中运动的武器库和战斗堡垒,一个3000多吨重的钢铁圆筒,要像鲸鱼一样在几百米深的海底遨游,必须集成航海、导弹、计算机、核反应堆等几十个专业学科才能将它制造出来。

一艘核潜艇的发电量,可以满足一座中等城市的照明用电。艇内仅控制阀门就有一万多个,各种仪表多达几千个,制造工艺的复杂程度可想而知。夜半寒风刺骨,工厂施工遇到技术问题,一个电话,他就立即掀开热被窝,穿上工作服,冒着零下十几甚至二十几摄氏度的严寒,爬山五十多分钟,赶到工厂,找出技术故障,和工人一起干到天明。

终于,在黄旭华和所有工程师的共同努力下,1970年,中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水。1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。至此,中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家!

1970年中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水。1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。至此,中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。

从1958年组建团队到1970年中国第一艘核潜艇试航,仅用了短短不到13年的时间,这对于当时科技落后、经验全无的中国,简直就是一个奇迹。

“我跟你们一道下去!”

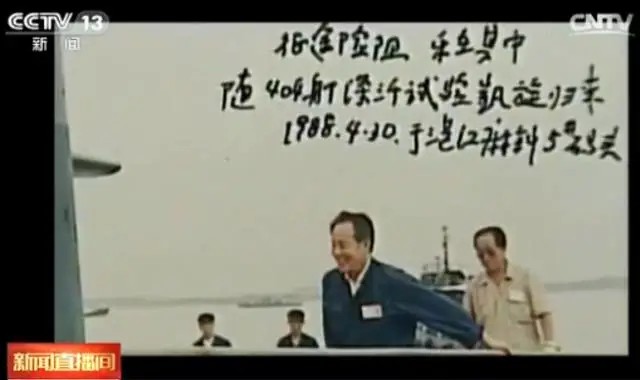

1988年,新型号的潜水艇在交付海军使用之前,必须进行极限深度的深潜试验。这一次试验的成功与否,将直接影响中国核潜艇能否成为大国佩剑,从而影响中国在世界上的发言权。

深潜试验风险很大,任何一条焊缝,一条管道,一个阀门,若承受不起海水压力,都会造成艇废人亡。1963年,美国王牌核潜艇“长尾鲨号”深潜试验时,不到两百米就沉没海底了,艇上一百多名参试者无一生还。

1988年4月29日,中国的核潜艇按照设计极限也要做下潜试验,这艘由里到外全部由中国人自己建造的核潜艇,能保证挺过极限深度吗?试验之前,艇员心理包袱很重,有人给家里留了遗书,有人唱起了《血染的风采》。

得知这一情况,黄旭华第二天就带了技术骨干跟艇上的人座谈:“这样吧,我跟你们一起下去。”一句话点炸了整个会议室。“总师怎么能下去?”面对大家群情激动的情景,62岁的黄旭华拿出了科技人员的自信与勇气,他说:“我跟你们一道下去!我是总师,不仅仅要为这条艇负责,更要为艇上170个乘试人员的生命安全负责。”

1988年4月29日,中国核潜艇首次进行深潜试验。62岁的黄旭华当即决定一同下潜。

核潜艇开始是以50米、10米的深度下潜,后来陆续减缓到5米、1米,越潜越深。快到300米时,潜艇顶壳承受着巨大的水压,多个位置咔咔作响。这样的声音在水下300米深处听着令人毛骨悚然。黄旭华镇定自若,指挥试验人员记录各项有关数据,直至最后胜利。成功后,黄旭华兴奋地拿起笔写了几个字:“花甲痴翁,志探龙宫。惊涛骇浪,乐在其中!”而黄旭华亲自下潜300米,成为世界上核潜艇总设计师亲自下水做深潜试验的第一人。

这次深潜试验,黄旭华的眼底、耳朵和牙龈都因承受压力过大而渗出了血……

从此,中国核潜艇劈波斩浪,遨游在深蓝的大洋之中,为保卫祖国和世界和平,释放出巨大的震慑力。在黄旭华的带领下,我国仅用了13年时间就走完了美苏至少要用30年才能走完的核潜艇研发之路。黄旭华,让中国人的脊梁挺得更直了。可他,却在父母和兄弟姐妹面前,愧疚难当……

“对国家的忠诚就是最大的孝!”

1957年,黄旭华回老家过春节。母亲拉着他的手说:“我和你爸也老了,你们要经常回来看看……”黄旭华点头答应。可他却食言了。从1957年到1986年,整整30年他再也没回过老家。父母多次写信问他在北京哪个单位,干什么工作,黄旭华却从未回复。

由于不能在父母身边尽孝,黄旭华逢年过节都会给老人寄去十元钱,他只能以此表达孝心。可父亲生气地把黄旭华寄的钱退了回去,姐姐也写信骂他“越大越不懂事”。面对那张退回来的汇款单,黄旭华心中五味杂陈,欲哭无泪,还不能解释。后来,父亲因为脑梗到北京看病,父母和兄弟姐妹除了145号信箱外,没有其他任何联系方式。等半年后他收到信时,父亲已经去世多日……

父亲到死都不知道自己儿子在做什么,老人家是带着埋怨和不解走的。在父母兄妹眼中,这样的黄旭华,就是个忘恩负义的不孝子。

1986年,当黄旭华回到阔别多年的家乡时,看着已是满头银发的90多岁的老母亲,不禁跪地痛哭流涕。而这次重逢,家人仍不知道他这么多年在干什么!直到一年后,一篇题目为《赫赫而无名的人生》的长篇报告文学问世,详细地介绍了中国核潜艇总设计师的人生经历。至此,黄旭华这三个字才终于被“解密”!

黄旭华把杂志寄给了母亲。母亲一看,里面所讲的黄总设计师,就是三十年没有回过家,而被弟妹们误解为不要家、不管父母、不孝的三儿子。母亲反复地阅读这篇文章,满脸泪水,自豪不已。她把子孙们召集过来,郑重地对大家说:“三哥(黄旭华)的事情,大家都要谅解!他不是不孝子,对国家的忠诚就是最大的孝!”

母亲的话让黄旭华非常感动,黄旭华说,这句话对自己非常有意义,每次想起来,他都忍不住流泪……

2014年春节,已经是87岁的黄旭华当选2013年度感动中国十大人物。颁奖词中这样写道:“……一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富!……”在颁奖现场,87岁的黄旭华动情地说:“若干年之后,我们的工作可以公开了。我在父亲的坟前说:‘爸爸,我来看你了,我相信你也像我妈妈一样地谅解我。’”

主持人问:“您哭了吗?”黄旭华哽咽着回答:“我的眼泪,控制不住!”

奉献一生,无怨无悔

2014年,《感动中国》节目播出后,人们才知道了黄旭华的故事。黄旭华却很认真地说:“我的妻子很伟大,没有她,我什么事情都做不成。”而他的妻子李世英笑着说:“他啊,生活中什么也不懂。”

黄旭华和李世英于1956年结婚,妻子为他先后生下三个女儿。他离开家后,妻子用瘦弱的肩膀默默支撑起整个家。黄老将老伴儿称为“三品夫人”,品德高尚、品质优秀、品味雅致。老伴儿则将他称作“客家人”,每次黄老从单位回来小住,李世英就打趣说:“又回家做客了?”连孩子们也跟着起哄:“爸爸又回家出差了?”

20世纪70年代他们从北方荒岛迁至武汉后,黄旭华的家就开始有了周末家庭晚会,他为妻女表演小提琴、口琴,他以这种特别的方式诠释和表达他对妻子、对女儿们深厚的爱。李世英用她那柔弱的肩膀扛起了一个家,让黄旭华专心致力于核潜艇事业。黄旭华虽然从未当着夫人的面说过一句感谢的话,可是当着媒体、当着孩子们、当着他人时,他总是眼中噙满泪水地说,欠了她一辈子,感谢她一辈子无怨无悔地付出。

有人问黄旭华,祖国是什么?他这样回答:“列宁说过的,要他一次把血流光,他就一次把血流光;要他把血一滴一滴慢慢流,他愿意一滴一滴慢慢流。一次流光是很伟大的举动,多少英雄豪杰都是这样。更关键的是,要你一滴一滴慢慢流,你能承受下去吗?国家需要我一天一天慢慢流,那么好,我就一天一天慢慢流。”

“在惊涛骇浪的孤岛,你埋下头,甘心做沉默的砥柱;在一穷二白的年代,你挺起胸,成为国家最大的财富。你的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”

黄旭华院士的一生,如同一首壮丽的史诗,书写着对祖国的忠诚与对科学的执着。星辰虽陨,但他的事迹永垂不朽,他的精神永驻人心。让我们向他致以最崇高的敬意和最深切的缅怀!

本文节选自《中国科学家——功勋科学家的报国情怀》,内容有删改。

河北科学技术出版社河北冠林数字出版有限公司