这么近,那么美,

周末到河北。

这不仅是地理的邀约,

更是时光的密语。

当春意逐渐盛大,

燕山太行,苍苍莽莽;

滦河漳水,浩浩汤汤;

悠远灿烂的京畿风景与文化正在等待

你用一次次行走来解锁。

春风有信,山河待访,

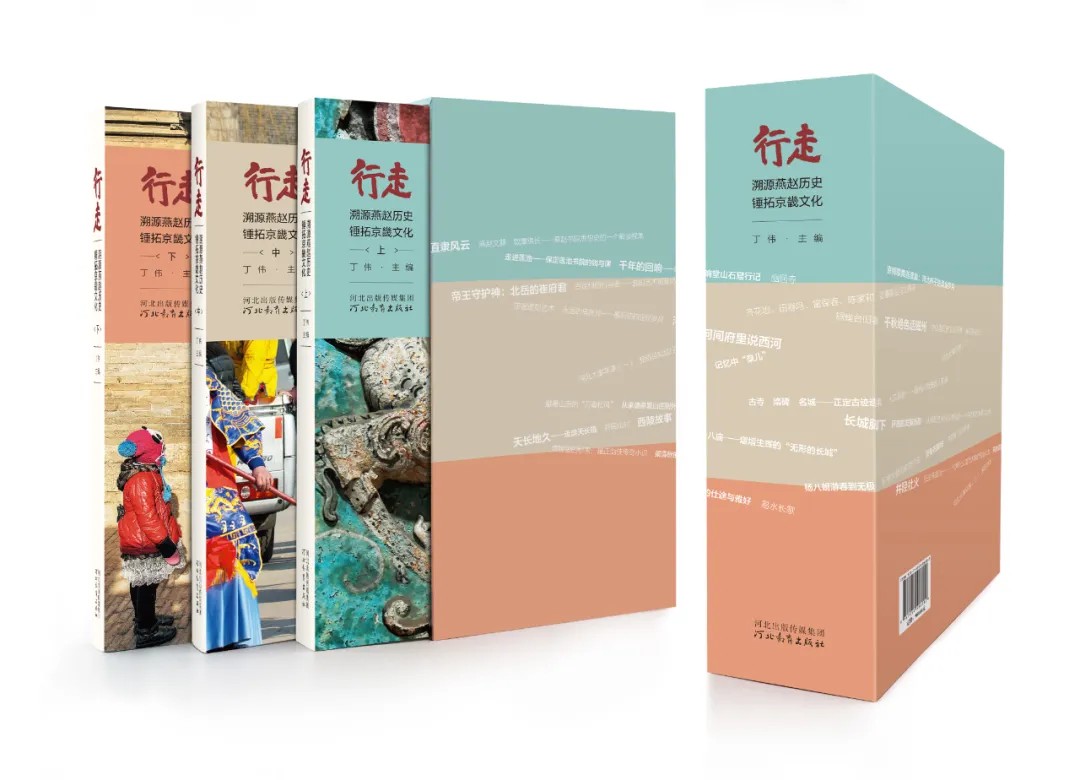

让我们翻开由河北教育出版社和

北京颂雅风文化传媒公司

联合出版的

《行走——溯源燕赵历史锤拓京畿文化》,

跟随书中的精彩内容,

把行走变成阅读,

在阅读中行走,

一起开启这场文化踏青之旅!

行走在直隶总督署

进入保定莲池区裕华路,路中央两根朱红的旗杆拔地而起,在周边相对低矮的建筑中显得高入天际,那气势告诉你:“下车、下马,老实走过来磕一个!”这种盛气加持的地方,也就只有直隶总督署了。

保定直隶总督署大门

不过,比起直隶总督署来,这旗杆比较年轻,是民国直鲁豫巡阅使曹锟所建,像一个盛装的年轻人站在不露声色的老爷叔面前,神气但没有阅历的加持。直隶总督署建成于清雍正七年(1729),坐北朝南,建筑分东、中、西三路,中路有大门、仪门、“公生明”牌坊、大堂、二堂、官邸、上房五进院落,东、西两侧为花厅、幕府院、花园等辅助性建筑,既有明、清衙署的典型特色,也参考了皇家宫殿建筑“前朝后寝”的格局安排。直隶总督署经历清代八帝,历任总督七十四人,前后一百八十二年,见证了清王朝从盛到衰的历程,是目前我国保存最为完好的清代省级衙署。

保定直隶总督署大堂正门

直隶,字面意思就是直接隶属于中央,这个概念产生于宋,北宋王存《九域志》载:“利州路有三泉县,皇朝(宋)乾德五年(967),以县直隶京师。”此时的“直隶”还不能作为一个地名,直到明代才开始指代直接隶属于中央的行政区域。明洪武初年(1368—1372),明太祖朱元璋建都南京,以京畿、应天诸府为直隶。明成祖朱棣迁都北京,把直隶于北京的地区称为北直隶,直隶于南京的地区称为南直隶。清朝建立之后,把南直隶改为江南省,北直隶改为直隶省,并在顺治、康熙、雍正和乾隆四朝不断调整扩充,最终范围涵盖今北京、天津、河北大部、河南东北部、山东西北部、内蒙古和辽宁部分地区。

畿辅重地直隶相当于京师的“防护罩”,对京师的安危关系极大,所以历代直隶总督必须是朝廷信任的能臣和重臣,直隶总督的人选也是统治阶层博弈的重要筹码。直隶总督最早在清顺治十八年(1661)设置,第一位直隶总督是都察院左副都御史苗澄,不过此时的直隶总督侧重军事职能,还不是后世军政大权独揽的角色,并且经常被裁撤或迁移。直至清雍正元年(1723),雍正皇帝为了加强皇权对直隶地方的控制,特授李维钧为直隶总督,全称是“总督直隶等处地方,提督军务、粮饷、管理河道兼巡抚事”,直隶总督才开始成为常设不改的“永制”。到了清乾隆年间,在官方典籍中正式将督抚列于地方官之首,直隶总督则列于全国八督之首,真正集军权、财权、行政权和监察权于一身,成为直隶地方最高军政长官。鸦片战争后,直隶总督又兼任长芦盐政、北洋通商大臣等职,在朝廷内政外交中起到决定性作用。所以,在这一百多年来,直隶风云背后是清王朝的兴衰浮沉,直隶总督署也被称为“一座总督衙署,半部清史写照”。

行走在莲池书院

总督府巡更的逻士刚刚报过二更,一群士子走出考棚,慢慢地踱到水池边,倚着洁白的桥栏,互相谦让和恭维着。靴城保定府已经入梦,夜色轻柔地笼罩着古老的行宫,微风将淡淡荷香送到士子们面前。几个疲倦的人走向斋舍,余者围拢到湖心小亭中,一同品评着方才觅得的佳句,说到会心处,便相视一笑。这幅图景就是1900年庚子事变之前莲池书院的日常生活。

古莲花池中的君子长生馆

古莲花池由元代名将张柔创建,明、清两代均有修缮,特别是清代康熙、雍正和乾隆三代修缮,形成了包括春午坡、花南研北草堂、高芬阁、万卷楼、藻泳楼、篇留洞、含沧亭、笠亭、鹤柴、蕊幢精舍、绎堂、寒绿轩的“莲池十二景”。清乾隆年间,古莲花池扩建为行宫,乾隆、嘉庆、光绪三朝帝、后均曾驻跸于此。

莲池书院是畿辅地区文化教育的中心。想当年,清政府在各省省城设立了若干所大型书院,由官方负责延聘名师、保证经费。这些书院高居清代教育体系顶端,全省文化资源都向它们集中。到了清朝末年,改革学制、废除科举的时候,各府、县书院都被改造成中小学,而上面列出的这些省级书院则成为“大学堂”,也就是高等院校。在各省之中,直隶省的地位又比较特殊。由于直隶总督是清代督抚之首,权势地位超过同侪,加上保定府靠近首都,便于延请入京学人,所以莲池书院办得格外兴旺发达,先后执掌讲席的都是章学诚、黄彭年、何秋涛、张裕钊、吴汝纶等著名学者。这里的园林围绕名胜古莲花池而建,精美而华丽;万卷楼藏书几经添置,丰富而齐全。李鸿章任直隶总督时延聘的山长黄彭年对书院发展贡献尤大,曾经大规模扩充书院建筑和藏书。黄彭年的妻子是位画家,她描绘的《莲池十二景图》给我们留下了珍贵的历史记忆。

古莲花池中的枚廊

书院教育的主要形式是教师坐而论道和按月举行考试。开头描绘的即为书院课试场面。与其他书院相同,莲池书院的正式考课分为两种:官课和斋课,二者交替举行。官课由地方政府长官组织命题和阅卷,从总督到首府,凡是科举出身的高官都要轮流担任主考。斋课也叫“师课”“馆课”,由山长自行命题。考课的内容与科举考试相同,涉及八股、诗、赋、经、策、论等等。但和正式科考不同的是,书院考课一般是开卷的,生徒可以查阅资料、相互探讨,甚至请人代笔。这给阅卷者添了不少麻烦,因为总有偷懒的学生抄袭前人旧文来搪塞,需要他们凭火眼金睛识破。现在存留下来的一些试卷上可以看到“此本胡小舫作”“姚丹坡作”等批语,就是阅卷者识破抄袭对象后批写的。后来桐城吴汝纶夫子当山长时,觉得不胜其烦,索性把斋课改成闭卷考试,彻底杜绝了代笔和抄袭。吴汝纶是莲池书院历史上最重要的一位山长,他执掌书院时重视“悠游日课”,经常组织非正式的考课会文。

古莲花池中的洒然亭

新中国成立以后,古莲花池上成立了管理处,建立了公园和博物馆,园林建筑得到保护和修缮。今天的保定古莲花池已是全国重点文物保护单位,走在公园美丽的庭院中,摩挲石碑与古树,仿佛还能品味到当年的一缕书香。

行走在石雕之乡

曲阳石雕见证了华夏的历史,商王武丁墓和妇好墓出土的石雕石料均出自曲阳黄山,到了汉代这里就已经成为公认的石雕之乡,到了北朝又因为造像的兴起而达到艺术巅峰。

曲阳石雕厂

曲阳的石雕起源据说跟刘秀有关。当年,刘秀被王莽追到了现今曲阳县王台北村南一带的山上被困,王莽打算用火烧死刘秀,不想刘秀的狗撒了泡尿,浇灭了火苗,救了刘秀。刘秀感念狗恩,于是就请工匠给狗雕了石像放在这里,直到现在曲阳县城南还有座“狗塔”。这也许是真有其事,但十有八九是民间传说,因为各地都想把自己的产品跟皇帝连上点关系。不过若说曲阳石雕和皇帝有关系,那还真不算夸口,这石狗也许不可信,但还有相当多可信的东西实实在在地摆在那里任人观瞻——明故宫里的石廊,清朝北海玉带桥的栏杆……细数北京的宫殿、府第、寺庙、道观,很多都是曲阳石雕。由于元代的匠籍制,匠人后代不得改行,所以临近北京的很多匠人都落籍北京,无奈之下,竟也为北京城的修建留下了浓墨重彩的一笔。距离现在比较近的,是新中国成立后所建的人民英雄纪念碑,其下部展现中国人民革命斗争画卷的八幅浮雕,也是曲阳加工的。曲阳石雕的历史,可见一斑。

还有个说法,是与鬼谷子齐名的曲阳人黄石公,婴儿时被弃于曲阳的黄山,故后人称其为黄石公。他隐居黄山著书立说,留下了《太公兵法》和《雕刻天书》两部奇书。他把前者传给张良,《雕刻天书》则传给了同乡的宋天昊、杨艺源,从此曲阳人学会了石雕。刘秀的传说固不可信,曲阳石雕得之于黄石公的说法似乎也只是人们津津乐道的神奇故事,然而出土的汉代的墓葬石雕,北魏、唐、宋、元、明的造像、罗汉、石兽,明清时期北京城皇家建筑的丹陛、栏杆,各类作品都极有说服力地证明了曲阳石雕在历史上曾经达到的艺术极致。

曲阳的石雕名扬天下,也许首先要归功于上天的恩赐,因为这里地处华北平原与太行山交界地,富藏上好的汉白玉矿。有好石料,又因经济的繁荣而聚集了一群好艺人和一些订货商,就慢慢形成了市场。手艺人留下的是子子孙孙相传的手艺,订货的人则会随时提出新要求,张三来了要订石栏杆,李四来了要订造像,渐渐地,市场的需求开阔了艺人的创作。手艺人有种一以贯之的精神,订货的人则会有一种发展的态度,正是因为有这两方面的结合,才促进了历史上曲阳石雕业的健康发展。

行走,代表着一种虔诚,

是对文化印记的寻找,

是对先贤行止的追随,

是对中华文脉的延续,

而更重要的是在行走中

体验和记录这一切。

在接下来的系列稿件中,

让我们继续在明媚春日

行走燕赵大地,

感受风物美好!