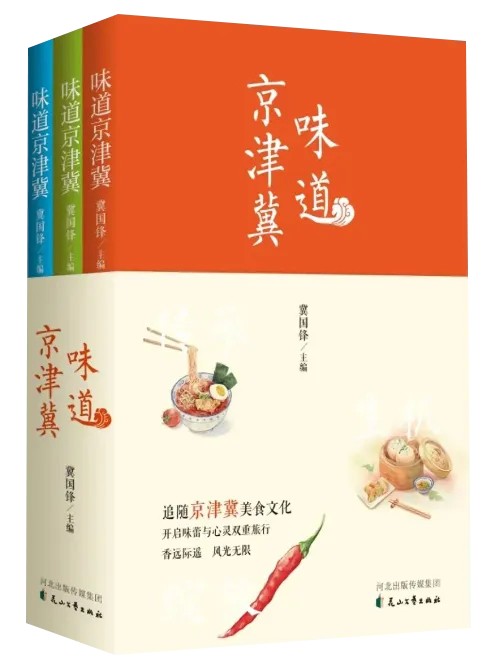

今年是京津冀协同发展战略实施十周年,花山文艺出版社特别推出《味道京津冀》一书。

本书通过挖掘藏于味蕾深处的美食记忆,让读者忆起家乡的味道,在各种美食故事中舒缓乡愁;通过美食这一媒介,展现中华饮食文化的深厚底蕴及食物在生活中的重要地位,触动读者内心深处对美好生活的向往。

本书分为“传承”“生机”“绽放”三册,深入探寻京津冀三地的饮食文化,将一道道地道美食铺展在读者的面前,更融入丰富的历史故事和人文风情,让读者在“品味”佳肴的同时,感受三地厚重的文化积淀。同一款烧饼,在北京皇城根儿,是麻酱烧饼的焦香;在保定徐水,是驴肉火烧的酥嫩;在滨海天津,则是海风席卷的鲜香……从北京的簋街和南锣鼓巷,到河北唐山的曹妃甸和承德避暑山庄,再到天津的五大道和汉沽盐场,各式各样的美食,带给我们与三地水土息息相关、细节丰富的浓郁滋味。

书中不仅呈现了高质量的图文内容,读者还可以通过扫描二维码观赏丰富的视频资料。

京津冀的味道,是人情味儿,也是生活的希冀味儿;体现的是三地人坚毅、勤劳、朴实、善良的精神品格。翻开《味道京津冀》这本书,让我们一起开启一段味蕾与心灵的双重旅行。这不只是一场关于食物的盛会,更是一场关于文化、关于记忆、关于情感的交流。

精彩书摘

胜芳蟹

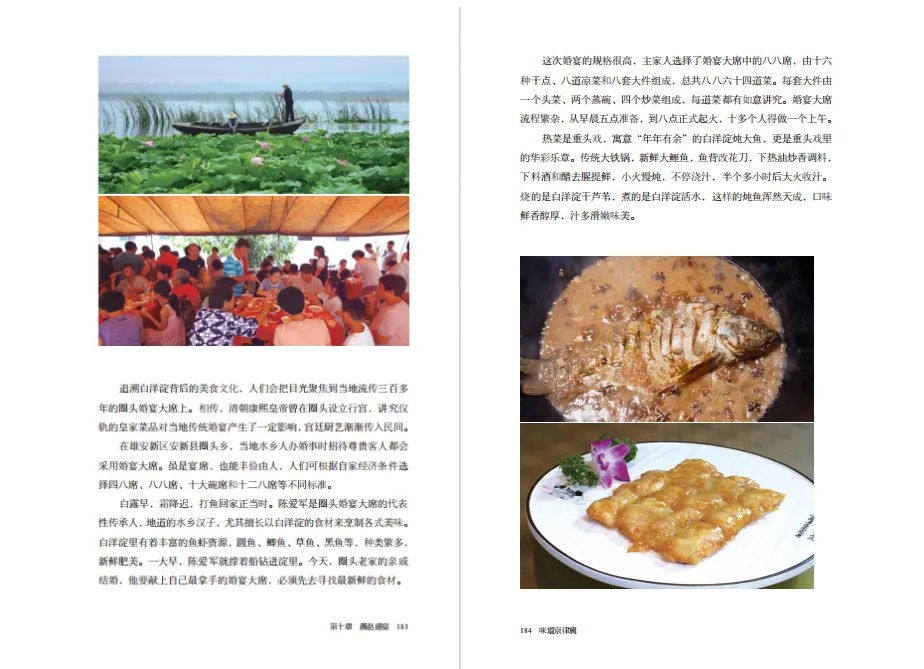

“燕南黄花瘦,胜芳蟹正肥”,胜芳的水域生态曾是螃蟹生长的天堂。尤其是白洋淀与运河水域交汇处,离入海口位置适当,当地有种说法“螃蟹洄游”,说的是胜芳的蟹每年去海里繁殖,之后再索饵洄游返回胜芳。特有的生长习性,造就了肥美的胜芳蟹。

胜芳蟹,以“金瓜玉脐”闻名于世,是我国最负盛名的中华绒螯蟹之一。它个大壳薄,背壳墨绿,腹面奶白,黄满膏肥,肉质细嫩,香鲜味甜。

董三立,地道的胜芳人,从小吃着胜芳蟹长大,对儿时的味道念念不忘,跑了大半辈子运输的他毅然决然放弃原有的工作,开始养殖螃蟹。

为了养出胜芳蟹曾经的味道,董三立在当地洼淀连片的水塘里,找到底泥中腐殖质含量高的水域。这样的水域,更有利于螃蟹觅食繁殖。

不同于以往的天然生态水质,现在养蟹对水质要求更高,董三立将水的酸碱度控制在七至八点五的范围内,弱碱性水质更有利于螃蟹生长。

除此之外,董三立坚持每天给水塘供氧,氧气富集,是螃蟹生存的必要条件。

养蟹听来简单,实则复杂,第一年董三立只凭一腔热爱投入了大量精力。由于没有掌握螃蟹的习性规律,喂食时间段不合理,导致养出的螃蟹不够肥美。他也不愿把这种品质的螃蟹卖到市场上。

后来董三立慢慢摸出门道,根据螃蟹昼伏夜出的作息定时投放食物。冬季蟹的摄食能力下降,需隔日傍晚投喂一次;夏季水温上升,蟹的摄食能力增强,至少每天投喂一次,其间不能有半点儿懈怠。平时董三立喂食多以玉米和饲料搭配,偶尔也投放鱼虾,给它们增加些营养,保证螃蟹生长速度。

董三立一心想养出正宗的胜芳蟹。但是去年,又因没把握好螃蟹的成熟时节,围栏没做好,导致螃蟹跑了大半,几乎颗粒无收。

养蟹的第三年,董三立更谨慎了。在螃蟹成熟前,他上门拜访当地曾养过螃蟹的老人,向其讨教经验。

聊天中董三立得知,除了围挡增高,还要把靠近围栏附近的芦苇砍掉,才能有效防止螃蟹爬上芦苇逃跑。

在董三立眼中的成熟好蟹,要鳌绒毛粗长浓密且坚硬,背部凹凸不平,墨绿有光泽,尤其蟹腹部肚脐要大且突出、洁白如玉无斑点才算标准,达不到的,他一概不要。

清晨,熙熙攘攘的胜芳镇充满了人间烟火气,人们来此争相购买螃蟹,很多外地人也慕名而来,只为吃上这一口鲜香味道。

螃蟹烹饪方法多样,香鲜咸辣,各有滋味,或清蒸,或爆炒,或煲汤,给食客带来不同的味觉体验。曾经“满汉全席”中的小炒螃蟹、烩蟹肉备受人们青睐。

岁月变迁,胜芳人正用勤劳与智慧,逐步重现胜芳蟹的美名。

悠悠运河,流淌千年,它带来的不光是南来北往的风物,更带给人们追求美好品质生活的希望。