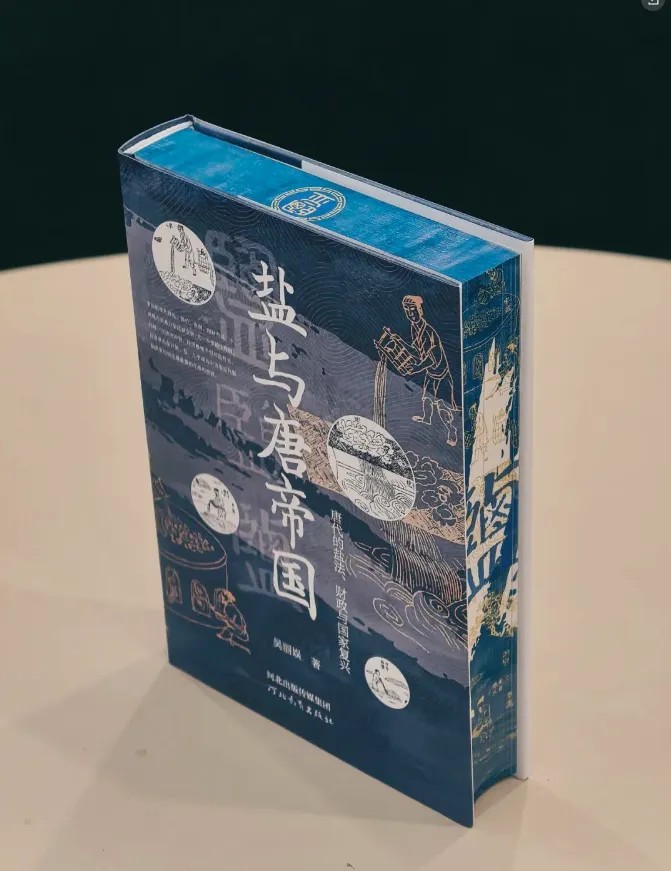

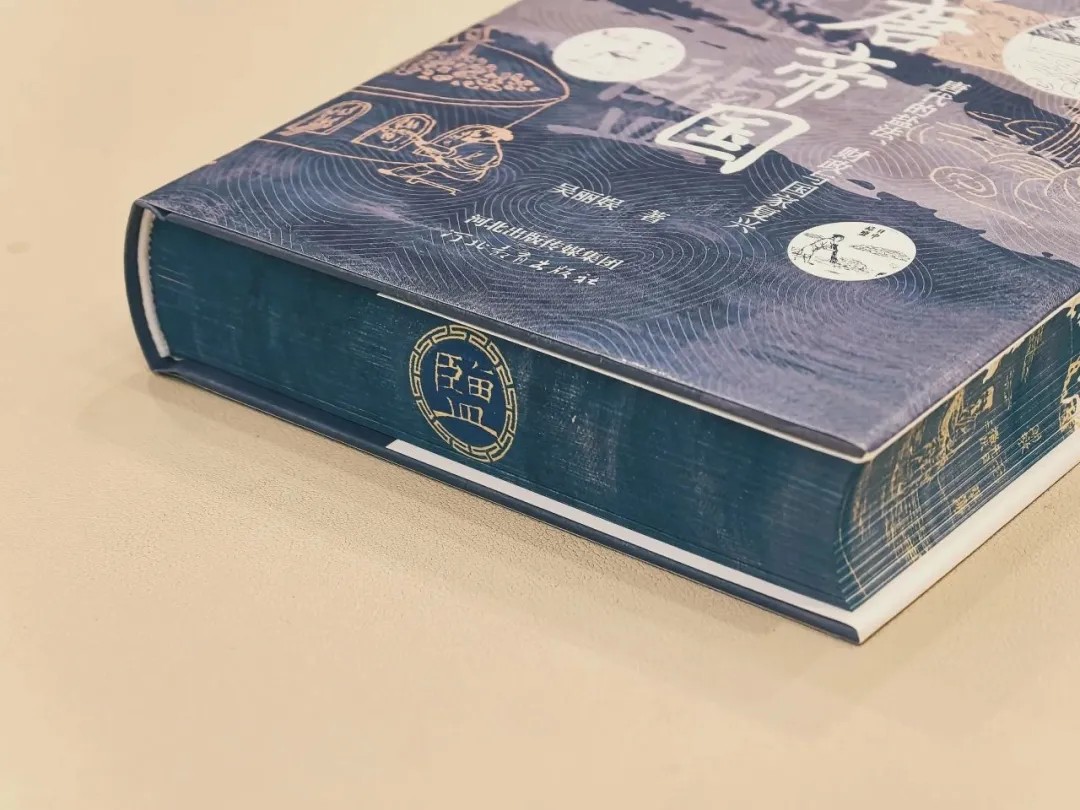

说起日常生活中最重要的调味料,大多数人应该会想到盐。盐不仅作为调味料在现代人的生活中占有重要地位,在古代作为一种财政资源,更是决定国家生死和富强的关键。 那么,在经历过“开元盛世”和安史之乱的唐朝,盐业又和政治、经济、社会发生着怎样的联系?河北教育出版社近期推出的《盐与唐帝国》一书,将为读者直观地呈现盐在唐朝是如何影响着政府机关的变革和百姓的生活。 豆瓣评分高达8.6一本“干货满满”的高质量历史书 《盐与唐帝国》由著名历史学者、中国社科院古史所研究员吴丽娱所著,全书以盐法、盐政为导从,直观地展示了盐与唐帝国300年间的相互影响和塑造。从庙堂之上的组织架构,到推而广之的盐政、盐法,再到具体某地的生产方式、物价等,都有详尽的介绍。通过本书,读者不仅可以深入了解唐朝盐史,而且可以增加对古代社会的认识。 上市24小时,本书便取得当当历史类新书榜NO.1、历史普及读物新书榜NO.1的好成绩,并入选了《中华读书报》推荐的50种人文社科新书、《中国出版传媒商报》月度及季度好书、《中国新闻出版广电报》2025年1月优秀畅销书,入围探照灯好书3月原创社科历史佳作,是一部内容翔实,调查、考据严谨的作品,也是历史研究者和爱好者的不二之选。 本书还在社交平台上取得了广泛好评,在小红书、豆瓣等平台获得读书博主、达人、书店、大学图书馆、历史老师的点赞、推荐,更是在豆瓣持续霸榜,读者评分高达8.6分。有读者评价本书:“以盐为轴,转动了唐代历史的厚重齿轮,让我们看到了一个微观视角下的宏大历史画卷。” 图书装帧由知名设计师整体设计,外观时尚而不失厚重,内文版式松紧适度,对视力十分友好;锁线精装双封、特种纸、环保印刷,可为读者带来更佳的阅读体验。 一览唐朝“成也盐政,败也盐政”的历史 繁荣昌盛的唐王朝最终为何衰落?《盐与唐帝国》告诉读者,盐政的混乱就是一个重要“推手”。唐朝的每一次政治冲突、经济整顿,不但与盐有关,且常常自盐开始。 安史之乱爆发后,唐朝原有的财政机构遭到彻底破坏,几乎全恃盐利来支持。户部侍郎第五琦推行“榷盐法”实行政府垄断食盐产销的政策,随后又被户部尚书刘晏继承并改造为历史上有名的官卖商销的“就场专卖法”,使政府可以通过商人扩大征税范围,盐利就此成为了唐后期的一大经济支柱。至大历末年,“通天下之财,而计其所入,总一千二百万贯,而盐利过半”,即盐利收入可达到六百余万贯。 在改定盐法的过程中,唐朝的财政使职的组织机构也随之发生着变化,逐渐形成了财政三司(户部、度支、盐铁转运使)代替旧有尚书户部而理财,对中央官制机构造成了很大的影响。然而,唐朝后期战乱频繁,中央政府财政压力巨大,盐税成为横征暴敛的工具。盐价飞涨,私盐交易猖獗,私盐贩与地方势力勾结,直接威胁中央集权。 在唐僖宗时期,掌握了大权的宦官田令孜与河中节度使王重荣为掌握盐质优良、产量巨大的河中两池(安邑、解县两地的盐池)的控制权展开了激烈的斗争,双方各自拥兵自重,最终田令孜节节败退,带着唐僖宗出走长安,从此中央朝廷实力受损、声望直降,而地方节度使的势力则更加跋扈。光启以后,唐朝关中已形成军阀混战的局面,拥有河中两池者甚至可以“挟天子令诸侯”,在战争中占据主动。 盐为唐朝带来了可观的经济来源,盐政的混乱也加剧了社会矛盾,成为唐朝衰落的重要原因之一,可以说是“成也盐政,败也盐政”了。 饮茶也要放盐?在唐朝,盐还有这些用处…… 除了对盐政、盐法的探讨,本书还有“盐与唐朝饮食文化”一章,展示出一幅生动的百姓生活图景。在唐朝,盐可谓“五彩缤纷”,有盐池水“紫色澄渟”的紫盐,有“颗大如斗,状白似玉”的玉盐,有“如红如紫,色鲜味甘”的赤盐,还有黑盐、青盐、黄盐……百姓的饮食中多有盐的参与,如贾思勰《齐民要术》中记载的用盐烹制发面饼,“热气腾辉”、美不可言。南方地区还会用盐烹制海鲜,如以糖盐先后腌制活蟹的“糖蟹法”、腌鱼、腌炙牡蛎,甚至盐炒蜂子、盐腌红梅等。 同时,盐还被用作皇家和贵族们的饮茶调料,并有了与之相配的精致器皿——盐台。不过饮茶用盐也是唐民间所好之煎煮饮茶风俗。唐陆羽《茶经》记煮茶需经三沸,在初沸时放盐,以盐来增佐茶味。书中还记载了饮茶的器皿“鹾簋”:“以瓷为之,圆,径四寸,若合形,或瓶或罍,贮盐花也。其揭,竹制,长四寸一分、阔九分。揭,策也。”鹾簋是用来盛盐的;揭,大概是配在一起用来舀盐的,是饮茶文化活动中的煮饮煎饮茶时所必备的器具。 一些南北交汇的食盐集散地,已形成十分繁富的商业城市,成为东南物产的交流中心和商人汇聚的活跃场所。如作为水陆交通总汇的扬州,便是“富庶甲天下”“富商大贾,动逾百数”的“歌钟之地”,与川蜀成都有“扬一益二”之称。 无论是作为财政资源,还是“食肴之将”,盐都与唐朝的经济社会生活发生着紧密的联系,是研究唐朝历史不可或缺的一环。因此,作者在文末发出感慨:“盐于人民饮食生活之关系不可谓不大矣!” 作者介绍 吴丽娱,女,1949年生。中国社会科学院古代史研究所研究员,中国唐史学会理事,中国敦煌吐鲁番学会理事,曾荣获第六届优秀科研成果奖(2015)、第七届吴玉章人文社会科学奖优秀奖(2017)、第五届郭沫若中国历史学奖提名奖(2019)、第四届全球华人国学大典国学成果奖(2020)。 1982年入北京大学历史系,师从著名唐史学家王永兴先生研习中国古代史隋唐五代史专业,1984年底获历史学硕士学位,同年进入中国社会科学院历史所,从事隋唐五代史和敦煌学研究。她从治经济、社会史起步,而后研究视野逐步转移到礼制史、敦煌学,近几十年在中古史领域纵横捭阖,出版《唐礼摭遗:中古书仪研究》《终极之典:中古丧葬制度研究》《敦煌书仪与礼法》《礼俗之间:敦煌书仪散论》等多部著作,主编并参撰《礼与中国古代社会》。