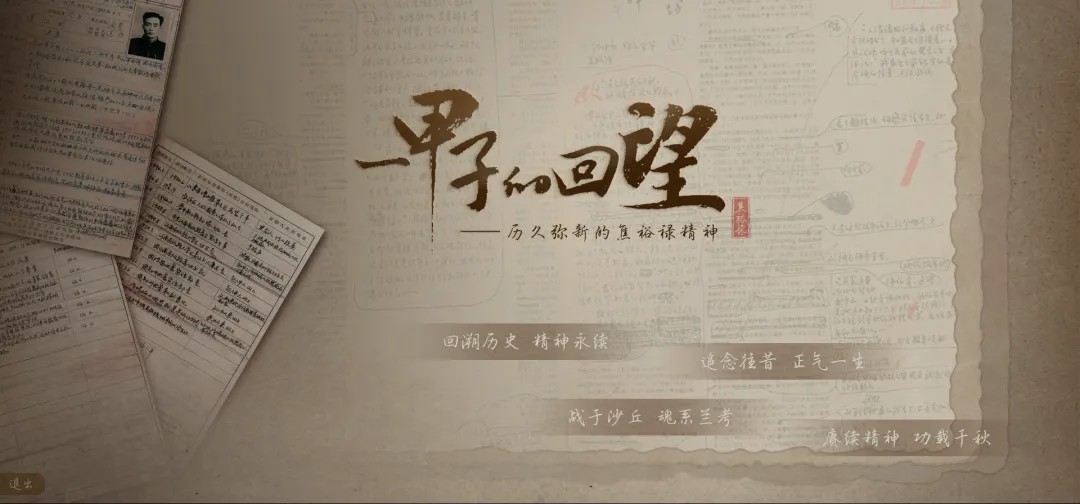

穿越一个甲子,焦裕禄精神何以历久弥新,催人奋进?方圆电子音像出版社出版的《一甲子的回望——历久弥新的焦裕禄精神》跨越时空,给出了属于新时代的答案。

本产品由焦裕禄干部学院名誉院长、兰考焦裕禄纪念馆名誉馆长、焦裕禄二女儿焦守云,中国歌剧舞剧院艺术培训中心主任、焦裕禄精神研究会副会长、焦裕禄外孙余音担任顾问,是一部以纪念焦裕禄逝世60周年、创新焦裕禄精神为主题的电子出版物,入选2024年主题出版重点出版物选题、“十四五”国家重点出版物出版规划项目。目前该产品的部分内容正在学习强国总平台陆续推出,得到读者的广泛好评。

近日,本产品责编、方圆电子音像出版社编辑张兴兴倾情回顾了产品从策划到出版的心路历程与种种收获。今天,就让我们一起走进这部产品背后的故事。

策划篇

2024年是焦裕禄同志逝世60周年。焦裕禄精神是我国社会主义革命和建设时期涌现出的时代精神之一,是中国共产党人精神谱系的重要组成部分。习近平总书记把焦裕禄精神精辟概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”,阐明了焦裕禄精神的实质和内涵,为广大党员干部学习弘扬焦裕禄精神提供了基本遵循。

为纪念焦裕禄同志逝世60周年,持续传承弘扬焦裕禄精神,我们决定结合方圆社的出版特色,做一套以焦裕禄精神为主题的电子出版物,创新焦裕禄精神主题教育形式。鉴于新华社存有大量焦裕禄相关的通讯、报道、社评、社论等原始素材以及图、文、声、像等珍贵史料,我们与新华社主管的新华出版社达成一致,共同策划出版此项目。

采风篇

怎样去生动展示焦裕禄精神呢?几个月的时间里,我们沿着焦裕禄的足迹分别奔赴焦裕禄出生地博山、焦裕禄精神孕育地洛矿、焦裕禄精神发扬地兰考采风,收集资料、多方求证,力求真实客观地“回望”焦裕禄的一生。

图片博山焦裕禄故居

采风的第一站我们选择了焦裕禄的故乡博山。那天艳阳高照,民风淳朴的北崮村被照映得遍地金黄,沿麻石路而下,一座典型的北方农家四合院映入眼帘,那就是焦裕禄出生成长的祖宅(故居)。古朴拙雅的农家小院里,几棵粗壮挺拔、亭亭如盖的老槐树矗立在院落之中。屋内陈列基本还原了焦裕禄当年的生活状态,挑水的扁担、墙上的号子、古旧的照片……我们仿佛穿越了时空,与年少的焦裕禄进行着对话。

图片故居室内陈列

第二站,我们来到洛阳矿山机器厂,这也是焦裕禄工作、生活了九年的地方。洛矿是国家“一五”期间兴建的156项重点工程之一,现已发展成为中信重工机械股份有限公司。1953年6月,党组织派焦裕禄到这里参加工业建设。厂子内部有一条以“焦裕禄”命名的大道,参天的梧桐树、静立的提升机,还有那尊焦裕禄塑像,无不讲述着人民公仆的动人故事。林荫道的东侧,绿树掩映下的苏式建筑别具风情,这里曾是焦裕禄工作和奋斗过的一金工车间。走在“焦裕禄大道”上,我们追忆着焦裕禄的九年洛阳岁月,感受着焦裕禄精神的影响。

图片焦裕禄塑像

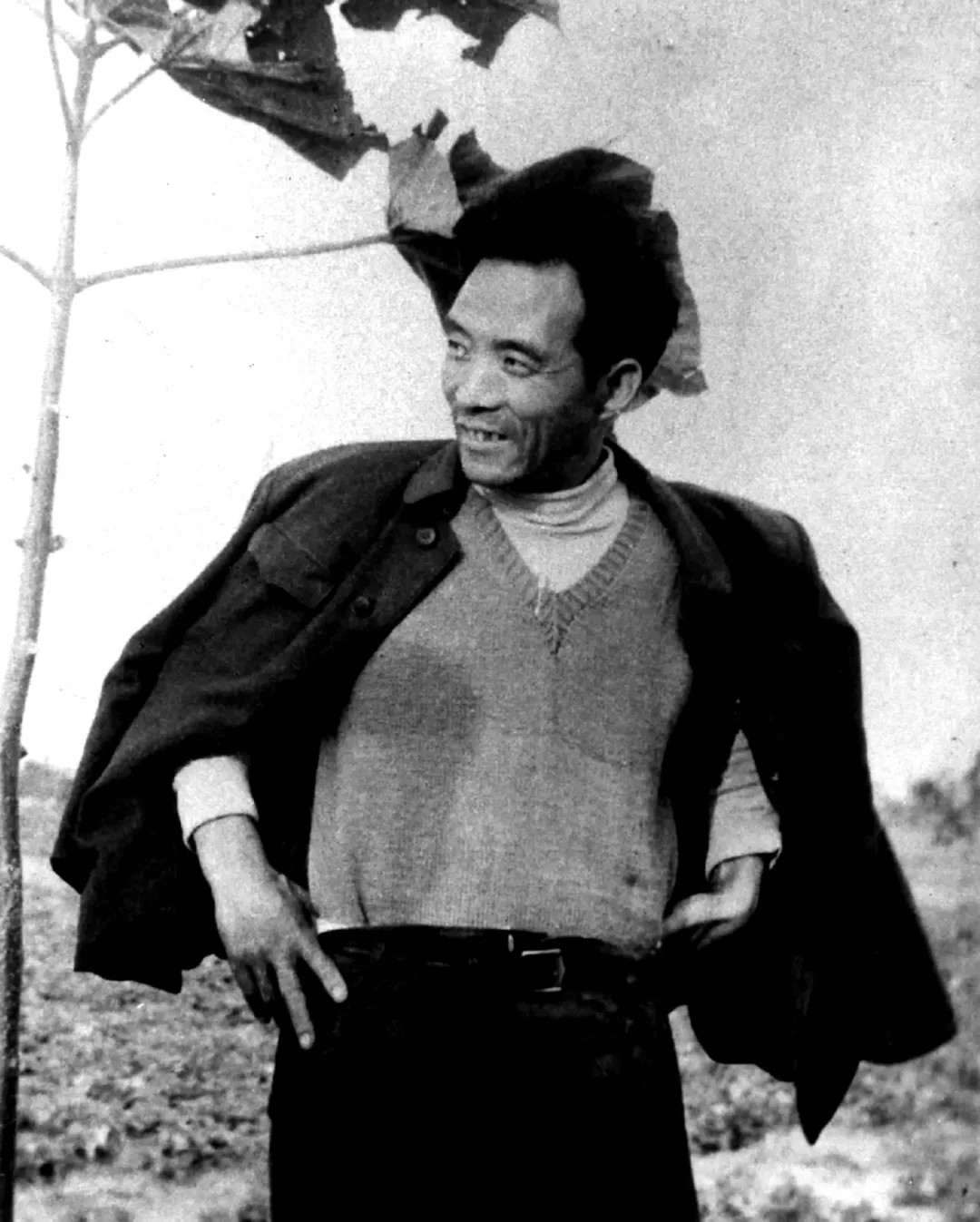

兰考是我们采风的最后一站,也是焦裕禄人生的最后一站。在这里,有依然对焦裕禄及其事迹记忆犹新的路人,有到处可见的泡桐树,水泥马路宽敞笔直,完全不见当年的沙尘满天。焦裕禄在兰考只留下4张工作照,其中有一张被我们选为“一甲子”的封面。这张照片里焦裕禄肩披外套、双手叉腰、侧脸看向远方,背后斜伸出一枝泡桐。这棵“焦桐”是焦裕禄亲手栽下的,60多年过去了,依然亭亭如盖。“看到泡桐树,想起焦裕禄。”这是兰考人经常说的一句话。

焦裕禄与他亲手栽下的泡桐树

焦裕禄纪念园位于兰考县裕禄大道上,这里曾经是黄河故道上的沙丘,现在已经是占地面积125亩,由革命烈士纪念碑、焦裕禄烈士墓、焦裕禄同志纪念馆组成的园区。焦裕禄同志纪念馆庄严肃穆,陈列布局简约大气,历史场景高度还原。

焦裕禄同志纪念馆焦裕禄铜像

辗转三地采风,我们在大量收集相关素材的过程中,感受着焦裕禄生活过的地方的热情淳朴、昂扬向上的风土民情,接受着焦裕禄亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的精神洗礼,产品的雏形日益清晰,心中的信念日益坚定:一定要拿出120%的努力精益求精地完成这套产品,把焦裕禄精神传承好、弘扬好。

设计篇

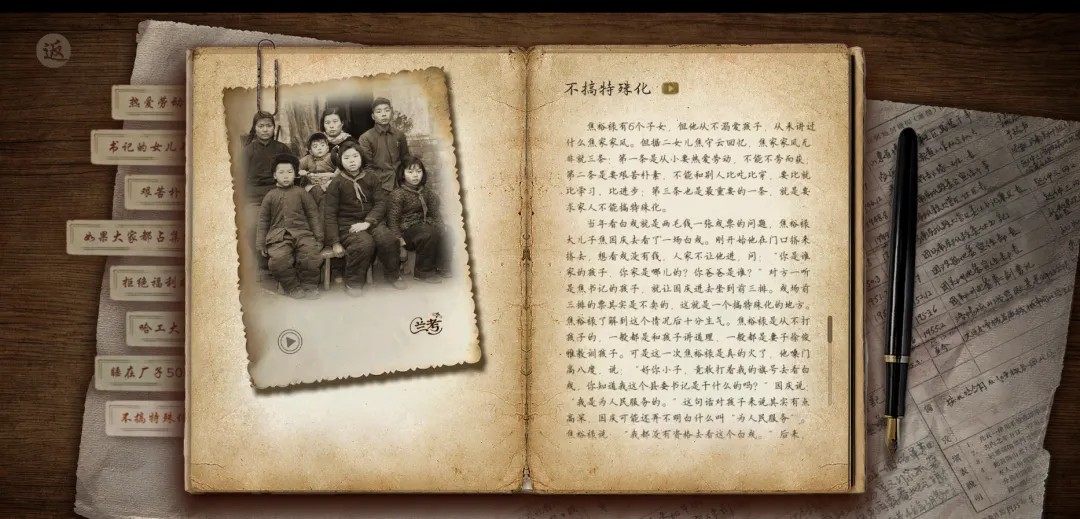

收集到足够多的素材后,接下来进入了紧张的设计制作流程。为了避免将“一甲子”设计成线上焦裕禄个人事迹陈列馆,我们根据内容特色进行了内容丰富、创新性十足的二次创作。

“一甲子”第一个板块的内容是焦裕禄精神。面对一沓沓的文字素材,我们先后设计又否定了动画片、电子书等展现形式,在针对这个板块的最后一次讨论会上,我们由兰考的沙丘联想到了沙画,终于确定了沙画+人工智能的表现形式,先将图片素材利用人工智能进行处理,再配上素材文字,然后再点击沙画视频,通过焦裕禄的故事感受焦裕禄精神。

在“焦裕禄生平”板块,我们同样运用人工智能技术,使一幅幅平面历史照片里的场景内容“动”了起来,如焦裕禄会微笑地向我们招手,人民劳动的场景变得更加鲜活,那个热火朝天的建设年代尽现眼前。

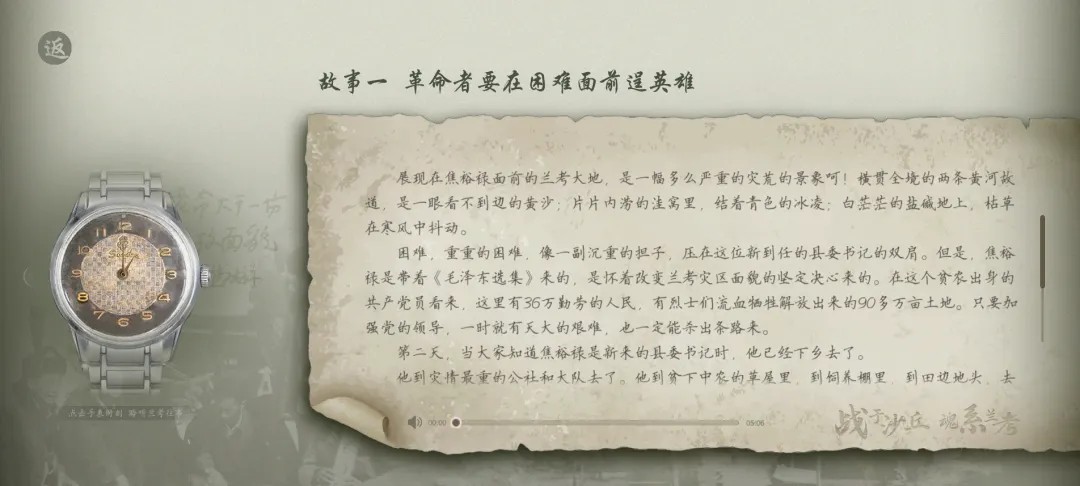

接下来的一个板块内容是焦裕禄在兰考的工作生活。在从笔记本、茶缸、钢笔、衣物、书籍、手表等众多历史资料中进行反复筛选后,我们锁定了手表作为表现形式,选取了12个焦裕禄在兰考的典型事迹,每个小时对应一个事迹,以广播剧的形式展现出来。读者通过鼠标拨动手表指针,点击每个时刻后,娓娓道来的剧情播讲、分角色的声音演绎让人恍如身临其境。

最后一个板块,我们想展现焦裕禄精神的当代影响,纪录片成为最合适的展现形式。最终的成片将焦裕禄精神影响下的博山、尉氏、洛矿、大起(大连起重机器厂)、兰考等地的当代面貌展现出来,一帧帧新老画面表现出回望、更迭、传承的意味,让人不禁感叹焦裕禄精神历久弥新。

“一甲子”项目制作过程中的很多人和事都值得我们去回望。比如与我们的项目顾问焦裕禄二女儿焦守云和外孙余音的数次交流。作为焦家的“外交官”,焦阿姨总说:“谢谢你们还记得我父亲,谢谢你们弘扬他的精神……”余音是焦裕禄的外孙,也是一名“80后”。在“一甲子”项目推进过程中,他利用自己的艺术特长为项目的艺术表现形式提出了很多具体意见。回望与焦家人的接触,在他们身上我们能深切、直接地体会到焦裕禄精神的延续。

“一甲子”项目虽然结束了,但是所有参与的人在整个策划出版过程中都接受了一次精神洗礼。焦裕禄精神为何历久弥新?在做这个项目之前,我们对焦裕禄的了解通常只有兰考的县委书记带领兰考人民除“三害”。而做完这个项目之后,焦裕禄的文艺、幽默感让人忍俊不禁,焦裕禄家乡的好山好水吸引人们驻足,焦裕禄在求学过程中的科学精神让人叹服,焦裕禄为后代留下的家风感人至深……这些都给了我们答案。